新加坡资深艺术家曾纪策的个展“从吾所好50年——曾纪策书画篆刻展”,于2017年6月7日至13在ION乌节四楼ION画廊展出1968年至今书画印创作100幅。配合这次的展览,还出版了印刷精美的“曾纪策书画篆刻集”。

新加坡资深艺术家曾纪策的个展“从吾所好50年——曾纪策书画篆刻展”,于2017年6月7日至13在ION乌节四楼ION画廊展出1968年至今书画印创作100幅。配合这次的展览,还出版了印刷精美的“曾纪策书画篆刻集”。

在新加坡,书画篆刻三艺兼通,并全情投入钻研创作50年不懈者,并不多见。曾纪策就是其中的一个第二代书画家。

曾纪策,原籍海南文昌,1951年出生于新加坡,1970年毕业于南洋美专,1971年发起“啸涛篆刻书画会”时任副会长,并于1979,1983,2006至2013年任会长。目前为狮城书法篆刻会顾问,韩国篆刻学研究会永久名誉理事,西泠画院海外特邀画师,啸涛篆刻书画会荣誉会长。

曾纪策是在进入南洋美专后才习字,从颜真卿《多宝塔碑》入门,浸淫在苏东坡《丰乐亭记》中的时间最久。大篆临摹《毛公鼎》、《散氏盘》、《石鼓文》,隶书以《石门颂》为主,行书专攻王羲之《圣教序》、《兰亭序》,草书以临苏轼、黄三谷、沈周、王铎、米芾为主。

曾纪策为人低调,但却是性情中人。他把他的画室命名为“半闲楼”,有“偷得浮生半日闲”之意。他一生追求石涛所谓“纵使笔不笔,墨不墨,画不画,自有我在”的境界。他还特别刻了一方印来说明:“前人曰,偷得浮生半日闲,其闲自偷而得故乐趣无穷,难得而可贵也。吾性疏懒,适于半闲度日,得半闲正可从吾之所好,此吾之乐也。”

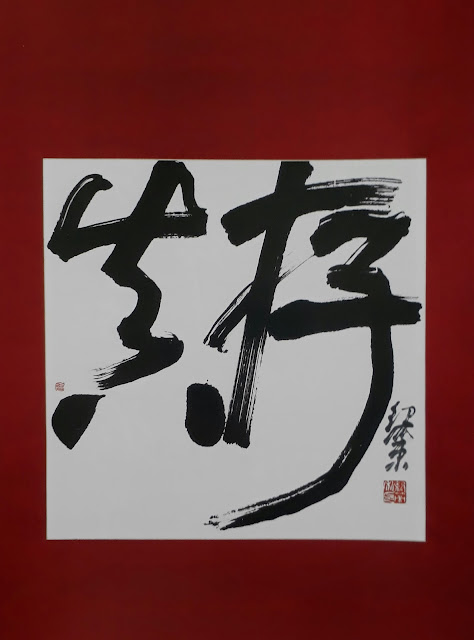

他的行书萧散自如;隶书体势开阔,用笔爽利。

吴俊刚先生说:“纪策的书法,很早就显现个人风格,至今仍然保持一贯独特的‘斜体’,但斜而不倒,予人一种飘然欲仙之感,犹如酒中漫舞之诗仙李白。”并言其书法“笔划遒健,纵横挥洒,淋漓酣畅”。

林万菁博士谈其书法:“曾纪策的书法揉合了碑、帖之长,间或取清代何绍基的特殊笔法,配合施香沱老师的真传,另创一格。”

艺术评论家杜南发谈到曾纪策的书法,言“纵览细观,字字皆入古人法度,形制皆备。而其整体的行气布局,则处处展露他的胸次情怀,或精气内蕴,或精神抖擞。形态风致多样,却都显的笔力沉练,纵横跌宕,旷达有度。”

所谓字如其人,的确如此。

所谓字如其人,的确如此。