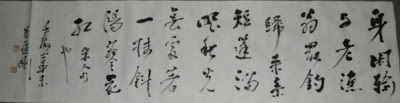

1998年新加坡《联合早报》创刊75周年,著名书法家、诗人潘受书写了两幅对联赠送给该报:

一、早得读者心海天鹤览三千界;报供新讯息风雨鸡鸣七五年。

潘受接受访时说,这幅对联主要是反映《早报》所扮演的角色。“上联是形容《早报》很受读者欢迎,符合读者的要求。海天是指新加坡这个岛国,《早报》就像是从这个岛国出发的鹤,带领读者在高空看世界局势。”

至于下联,他说,《早报》75年来风雨不改地为读者提供新信息,负起了及时传达世界各地新闻消息的重任。“《诗经》里有句‘风雨如晦,鸡鸣不已’,我取其中四字,来形容《早报》每天及时地为读者报道时事动态。”

二、早获我心如旧友;报将世事佐晨餐。

潘受在解释上联时,道出了他对这份报纸的深厚感情。他说,“早”指的是这份报章历史悠久,从《联合早报》的前身《南洋商报》和《星洲日报》到现在,已有75年的历史。“我”,在这里不是指自己,而是指大我,即广大读者。“如旧友”,则比喻早报就像是读者的知心朋友,知道读者心里最关心的事,并作翔实报道。

下联描述了潘受在早餐前看早报的习惯。他说:“我和很多人一样,每天早上起床后,不看早报,未了解国内外的新鲜大事,就吃不下早餐。最近印尼发生动乱,印尼华人纷纷逃到我国,学生转学,以及苏哈多宣布下台,这些时事都是我们想知道的,和我们密切相关。所以我用‘佐晨餐’,吃早餐时少不了早报。”

潘受认为,目前能读和能写好华文的人不多,他希望早报在普及和提高华文方面继续扮演积极角色,推陈出新,拟定出一套吸引年轻读者的策略。

新加坡书法人网站致力于推广新加坡书法活动并为书法的传承尽一分力;除了整理新加坡书法历史中重要事件,也为新加坡书法活动、培训课程提供全面的、一站式的信息服务。

Saturday, February 16, 2013

Monday, January 7, 2013

新加坡书法年展

新加坡书法年展可以说是新加坡历史最悠久的书法展览会,第一次展览于1981年9月3日至8日在新加坡博物院画廊举行。当时名为第一届全国书法展。

至2012年,这个由新加坡书法家协会举办的年展已经举办了32次。

举办机构发起第一届书展的高瞻远瞩是值得我们敬佩的;尤其是当时一家报纸的报道以‘垂死的艺术?’为大标题,一开始就提出三个令人不安的问题:‘在新加坡,书法是垂死艺术吗?它应该成为学校的教导科目吗?它在我们现代生活有用吗?’这份报道还指出:‘书法家已是稀有品种,因为更少人有能力教导它,加上新一代越来越少对书法有兴趣。’

这个报道还引述一些人的谈话:‘谁要去看那些难解的书写与肮脏的黑墨呢?’

这些年来,主办当局明显的证明他们的批评者是错误的。在新加坡,今天书法肯定不是一门垂死的艺术。事实上,现在有更多人学习书法。各团体开办的书法班已有明显的增加。单单在新加坡书法中心,每个星期就有超过40班开课,大约500名书法爱好者在上课。

在新加坡,这个年展肯定在保持人们对书法浓厚兴趣方面扮演了正面的角色。可以想象的是,不少参展的书法家也积极的参与书法教学的工作。

至2012年,这个由新加坡书法家协会举办的年展已经举办了32次。

举办机构发起第一届书展的高瞻远瞩是值得我们敬佩的;尤其是当时一家报纸的报道以‘垂死的艺术?’为大标题,一开始就提出三个令人不安的问题:‘在新加坡,书法是垂死艺术吗?它应该成为学校的教导科目吗?它在我们现代生活有用吗?’这份报道还指出:‘书法家已是稀有品种,因为更少人有能力教导它,加上新一代越来越少对书法有兴趣。’

这个报道还引述一些人的谈话:‘谁要去看那些难解的书写与肮脏的黑墨呢?’

这些年来,主办当局明显的证明他们的批评者是错误的。在新加坡,今天书法肯定不是一门垂死的艺术。事实上,现在有更多人学习书法。各团体开办的书法班已有明显的增加。单单在新加坡书法中心,每个星期就有超过40班开课,大约500名书法爱好者在上课。

在新加坡,这个年展肯定在保持人们对书法浓厚兴趣方面扮演了正面的角色。可以想象的是,不少参展的书法家也积极的参与书法教学的工作。

“新加坡书法展”与有狮城书法篆刻会所主办的“狮城墨韵”可也说是新加坡书坛最重要的书法展览。

资料来源:http://icalligraphy.blogspot.sg/2009/04/singapore-calligraphy-annual-exhibition.html

资料来源:http://icalligraphy.blogspot.sg/2009/04/singapore-calligraphy-annual-exhibition.html

Friday, January 4, 2013

狮城墨韵书法常年展

由狮城书法篆刻会主办[狮城墨韵]书法常年展于2012年进入第20周年。经过20年的努力,这个书展已经成为新加坡最具规模的两个书法年展之一。新加坡另一个历史悠久的书法展是由新加坡书法家协会主办的已经举办了32届的“新加坡书法年展”。

[狮城墨韵]书法常年展是在1991年由新加坡书法艺术界各师门、组织及源流之代表人物所联合筹组的书法展,从该展创办至今,一直是新加坡书法艺术界上最具规模、且是最能体现新加坡书法创作最高水平的常年展览;在新加坡书坛老、中、青三代书法艺术工作者20年来的不懈努力下,该展一直是新加坡书法艺术水平的综合实力之检阅平台,同时也是国外同道观测新加坡书坛发展历程的一个窗口;因此该展已不仅是新加坡书法艺术界的一块丰碑,而且也因为拥有一个完整的阵容而在国际书坛上受到了瞩目。

第20届“狮城墨韵”书法展已于2012年12月29日(星期六)上午11时正假登路義安文化中心(97 Tank Road )義安展览厅,由新加坡外交部兼文化、社区及青年部高级政务次长,中区市长陈振泉先生主持开幕仪式。

这次的展览,主办当局特别邀请中国、马来西亚与印尼的书法界参与共同展出。这次参展的作品约120件,其中狮城书法篆刻会会员及本地书友作品85件,马、印书法贺词8件,还有海外是法家作品,可说是阵容强大。开幕典礼过后,陈振泉次长联同新马印三地十九名书法家同时现场挥毫,场面非常壮观,出席观礼的书法家及书法爱好者非常热烈。

现场挥毫的书法家有:外交部兼文化,社区及青年部高级政务次长陈振泉先生、马来西亚现代书画联盟总会长符永刚博士、马来西亚现代书画联盟会务顾问黄田方、马来西亚现代书画联盟马六甲分会会长刘明亮、马来西亚现代书画联盟理事林清忠、印尼书艺协会代表林玉英女生、中国旅新书法家苏德茂、狮城书法篆刻会顾问林子平、会长曾广纬、副会长吴耀基及杨昌泰、顾问何家良博士、朱添寿院长、吴俊刚、陈建坡、薛振传、洪云生及廖宝强、名誉理事曾纪策及理事沈观汉。

20名书法家集体同时挥毫,代表这20年来该会不怕困难,不向恶劣环境低头,大家同心协力,坚定不移的在传承书法文化,同时也标示我们对往后书法发展的希望和将书法传承给下一代的决心。这也是这个书展首次举行规模盛大的集体挥毫活动。这20幅作品将连接起来装裱成长卷,作为区域书法书法家的一个纪录。

以下为开幕礼及部分挥毫作品:

[狮城墨韵]书法常年展是在1991年由新加坡书法艺术界各师门、组织及源流之代表人物所联合筹组的书法展,从该展创办至今,一直是新加坡书法艺术界上最具规模、且是最能体现新加坡书法创作最高水平的常年展览;在新加坡书坛老、中、青三代书法艺术工作者20年来的不懈努力下,该展一直是新加坡书法艺术水平的综合实力之检阅平台,同时也是国外同道观测新加坡书坛发展历程的一个窗口;因此该展已不仅是新加坡书法艺术界的一块丰碑,而且也因为拥有一个完整的阵容而在国际书坛上受到了瞩目。

第20届“狮城墨韵”书法展已于2012年12月29日(星期六)上午11时正假登路義安文化中心(97 Tank Road )義安展览厅,由新加坡外交部兼文化、社区及青年部高级政务次长,中区市长陈振泉先生主持开幕仪式。

这次的展览,主办当局特别邀请中国、马来西亚与印尼的书法界参与共同展出。这次参展的作品约120件,其中狮城书法篆刻会会员及本地书友作品85件,马、印书法贺词8件,还有海外是法家作品,可说是阵容强大。开幕典礼过后,陈振泉次长联同新马印三地十九名书法家同时现场挥毫,场面非常壮观,出席观礼的书法家及书法爱好者非常热烈。

现场挥毫的书法家有:外交部兼文化,社区及青年部高级政务次长陈振泉先生、马来西亚现代书画联盟总会长符永刚博士、马来西亚现代书画联盟会务顾问黄田方、马来西亚现代书画联盟马六甲分会会长刘明亮、马来西亚现代书画联盟理事林清忠、印尼书艺协会代表林玉英女生、中国旅新书法家苏德茂、狮城书法篆刻会顾问林子平、会长曾广纬、副会长吴耀基及杨昌泰、顾问何家良博士、朱添寿院长、吴俊刚、陈建坡、薛振传、洪云生及廖宝强、名誉理事曾纪策及理事沈观汉。

20名书法家集体同时挥毫,代表这20年来该会不怕困难,不向恶劣环境低头,大家同心协力,坚定不移的在传承书法文化,同时也标示我们对往后书法发展的希望和将书法传承给下一代的决心。这也是这个书展首次举行规模盛大的集体挥毫活动。这20幅作品将连接起来装裱成长卷,作为区域书法书法家的一个纪录。

以下为开幕礼及部分挥毫作品:

Thursday, December 20, 2012

光绪皇帝为天福宫题写波靖南溟匾牌

第七届世界福建同乡恳亲大会暨第四届新加坡福建文化节将于今年(2012年)11月23日至25日在新加坡举办,即时将有4000多名来自世界各地的福建人参加,主要活动有《蓝海福建》文物大展、《神笔马良》大型音乐剧、美食节和经济论坛等,并出版《世界福建名人录·新加坡篇》。

其中“蓝海福建”文物展将由11月23日至2013年2月23日在金沙科技艺术博物馆(ArtScience Museum at Marina Bay Sands, Singapore)展出,主要展出19世纪从福建航行到东南亚的历史足迹,包括运载先辈从福建到新加坡的福船复制品、记录着宗教影响的石刻与石雕、从福建运往东南亚的珍贵瓷器等。在参展的难得一见的文物精品中,就包括了清光绪皇帝亲自题写赠送给新加坡天福宫的“波靖南溟”四个字。

屹立在直落亚逸街落的天福宫是1840年由福建籍人士花巨资兴建的巍峨堂皇的庙宇。建庙的目的是崇祀天后妈祖,答谢天后保佑华人漂洋过海,安然南来,即“神灵默佑如天之福也”。天福宫共有三进,自外而内,依序会经过三川殿、中庭、正殿以及后殿,深长幽远,空间变化相当丰富。这种尊贵的“回”字形布局法,只有堂皇的大庙才会采用。

三川殿内部的左右两侧,共有三面石碑。两面是刻于1850年详细记载当年捐钱建庙者名字的“建立天福宫碑记”,一面是“重修天福宫碑记”。碑上匾额“非后胡戴”,写于光绪年间,意思是“没有人能取代天后娘娘”。

正殿左右神龛上悬挂了十多面匾额,当中最引人瞩目的,是悬挂于正殿中央最高处的“波靖南溟”。匾额上半部原本横置着一个圆筒,1999年天福宫修复期间,建筑师打开这个圆筒,发现了写在黄绢上的光绪御笔真迹。:波靖南溟“下,另有”泽被功敷“一匾,有当时名人陈笃生所立。正殿入口处的”显彻幽明“则是中国派驻新加坡第一位领事左秉隆所奉献。

据1908年7月1日《叻报》新闻“神人共庆”条所载:

“昨为本坡福帮侨商送神回銮之期,并于是早在天福宫正殿恭悬御赐匾额一方,文 曰:波 靖南溟。上盖御宝,篆曰:光绪御笔之宝。匾之首末添注款文曰:光绪三十三 年十月吉旦,奉赐御书墨宝于天福宫,臣福建众绅耆恭摹云云。

先是,前年泉州大水为灾,叻中诸闽商由平粜局存款项下拨银一万元,汇解泉城, 交由筹赈局绅黄谋烈、林云龙、黄搏扶诸君设法赈济。事毕,由局绅据情禀报省府各宪 ,旋经闽督奏请奖励,以侨商助赈出于至诚,虽据称不敢仰邀奖叙 ,自未便没其急公好 义之忱,恳请天恩,准给御书匾额,移奖天福宫,由陆军部恭赍到闽,邮转来叻,当经 闽籍绅商祗领摹刻,敬谨悬挂,以志君恩,以答神贶,而诸商之出资助赈,谊笃维桑, 亦可共垂不朽矣!

又查御书真迹系黄绢墨书,每字约尺有五寸,另制锡匣一个,珍藏其中,敬置匾额 之上 。

当悬挂时,各绅商衣冠跄济,拈香行礼,颇极一时之盛。惟本届送神,仅用香、亭 、旗、伞,不似从前之雕扎点景。节靡费以兴学堂,顺舆情以存古制,斟酌的中,神人 共庆,将见一变至鲁,一变至道,胥于此举卜之矣!”

原来当时泉州发生大水,新加坡福建帮商人发起赈灾捐款,在当地设立平粜局,并将所筹集的一万元汇往泉州筹赈局。事后,泉州筹赈局禀报省府,又经闽浙总督(当时的闽浙总督是松寿) 禀报朝廷,于是赏以御书,以资奖励。新加坡天福宫是福建帮议事之所,平粜局即设于此处,因此,光绪帝的御书赏给天福宫是十分自然的。

从记载中还可以知道,御书是通过邮寄方式寄来,并无通过任何人携带。御书到达后,才加以摹刻成匾,悬挂的日期是1908年6月30日。记载中所说的“光绪三十三年十月吉旦” ,指的是收到御书的日期,即1907年11月。至于御书何时发出?《清德宗实录》卷五七一记载:

(光绪三十三年三月) 癸丑,颁南洋新嘉坡天后庙扁额曰:波靖南溟。谕军机大臣 等电寄。

光绪三十三年三月癸丑,即1907年5月4日,这里所说的“颁南洋新嘉坡天后庙扁额” ,指的是御书而不是已经摹刻的匾额。御书由“军机大臣(时为铁良) 等” 寄 发,我们配合《叻报》所载来看,即军机处陆军部负责将御书送往福建,再由闽浙总督或泉州筹赈局诸绅商邮寄新加坡。从1907年5月4日御书寄出至1907年11月收到,约共是五个月,九个月后,即1908年6月30日,御书制成匾额,悬挂在天福宫正殿上。

资料来源:新明日报丛书“庙宇文化”第二本与网页:http://kenglian46.blogspot.sg/2007/06/blog-post_3031.html

其中“蓝海福建”文物展将由11月23日至2013年2月23日在金沙科技艺术博物馆(ArtScience Museum at Marina Bay Sands, Singapore)展出,主要展出19世纪从福建航行到东南亚的历史足迹,包括运载先辈从福建到新加坡的福船复制品、记录着宗教影响的石刻与石雕、从福建运往东南亚的珍贵瓷器等。在参展的难得一见的文物精品中,就包括了清光绪皇帝亲自题写赠送给新加坡天福宫的“波靖南溟”四个字。

屹立在直落亚逸街落的天福宫是1840年由福建籍人士花巨资兴建的巍峨堂皇的庙宇。建庙的目的是崇祀天后妈祖,答谢天后保佑华人漂洋过海,安然南来,即“神灵默佑如天之福也”。天福宫共有三进,自外而内,依序会经过三川殿、中庭、正殿以及后殿,深长幽远,空间变化相当丰富。这种尊贵的“回”字形布局法,只有堂皇的大庙才会采用。

三川殿内部的左右两侧,共有三面石碑。两面是刻于1850年详细记载当年捐钱建庙者名字的“建立天福宫碑记”,一面是“重修天福宫碑记”。碑上匾额“非后胡戴”,写于光绪年间,意思是“没有人能取代天后娘娘”。

正殿左右神龛上悬挂了十多面匾额,当中最引人瞩目的,是悬挂于正殿中央最高处的“波靖南溟”。匾额上半部原本横置着一个圆筒,1999年天福宫修复期间,建筑师打开这个圆筒,发现了写在黄绢上的光绪御笔真迹。:波靖南溟“下,另有”泽被功敷“一匾,有当时名人陈笃生所立。正殿入口处的”显彻幽明“则是中国派驻新加坡第一位领事左秉隆所奉献。

据1908年7月1日《叻报》新闻“神人共庆”条所载:

“昨为本坡福帮侨商送神回銮之期,并于是早在天福宫正殿恭悬御赐匾额一方,文 曰:波 靖南溟。上盖御宝,篆曰:光绪御笔之宝。匾之首末添注款文曰:光绪三十三 年十月吉旦,奉赐御书墨宝于天福宫,臣福建众绅耆恭摹云云。

先是,前年泉州大水为灾,叻中诸闽商由平粜局存款项下拨银一万元,汇解泉城, 交由筹赈局绅黄谋烈、林云龙、黄搏扶诸君设法赈济。事毕,由局绅据情禀报省府各宪 ,旋经闽督奏请奖励,以侨商助赈出于至诚,虽据称不敢仰邀奖叙 ,自未便没其急公好 义之忱,恳请天恩,准给御书匾额,移奖天福宫,由陆军部恭赍到闽,邮转来叻,当经 闽籍绅商祗领摹刻,敬谨悬挂,以志君恩,以答神贶,而诸商之出资助赈,谊笃维桑, 亦可共垂不朽矣!

又查御书真迹系黄绢墨书,每字约尺有五寸,另制锡匣一个,珍藏其中,敬置匾额 之上 。

当悬挂时,各绅商衣冠跄济,拈香行礼,颇极一时之盛。惟本届送神,仅用香、亭 、旗、伞,不似从前之雕扎点景。节靡费以兴学堂,顺舆情以存古制,斟酌的中,神人 共庆,将见一变至鲁,一变至道,胥于此举卜之矣!”

原来当时泉州发生大水,新加坡福建帮商人发起赈灾捐款,在当地设立平粜局,并将所筹集的一万元汇往泉州筹赈局。事后,泉州筹赈局禀报省府,又经闽浙总督(当时的闽浙总督是松寿) 禀报朝廷,于是赏以御书,以资奖励。新加坡天福宫是福建帮议事之所,平粜局即设于此处,因此,光绪帝的御书赏给天福宫是十分自然的。

从记载中还可以知道,御书是通过邮寄方式寄来,并无通过任何人携带。御书到达后,才加以摹刻成匾,悬挂的日期是1908年6月30日。记载中所说的“光绪三十三年十月吉旦” ,指的是收到御书的日期,即1907年11月。至于御书何时发出?《清德宗实录》卷五七一记载:

(光绪三十三年三月) 癸丑,颁南洋新嘉坡天后庙扁额曰:波靖南溟。谕军机大臣 等电寄。

光绪三十三年三月癸丑,即1907年5月4日,这里所说的“颁南洋新嘉坡天后庙扁额” ,指的是御书而不是已经摹刻的匾额。御书由“军机大臣(时为铁良) 等” 寄 发,我们配合《叻报》所载来看,即军机处陆军部负责将御书送往福建,再由闽浙总督或泉州筹赈局诸绅商邮寄新加坡。从1907年5月4日御书寄出至1907年11月收到,约共是五个月,九个月后,即1908年6月30日,御书制成匾额,悬挂在天福宫正殿上。

资料来源:新明日报丛书“庙宇文化”第二本与网页:http://kenglian46.blogspot.sg/2007/06/blog-post_3031.html

潘受书法:新闻及艺术部大厦

新闻及艺术部大厦(Information and the Arts Building)所在地曾为公共会堂,并于1845 年至1856 年间先后修建了一座剧院以及一所学校。

初建于1934 年,时为旧禧街警察局(Old Hill Street Police Station)。其首次完工时,警察局成为了当时最大的政府建筑,也因此被视为现代的摩天大楼。这座设有拱廊与中央庭院的六层建筑具有浓厚的新古典主义风格,采用了当时英国极为风行的建筑元素。

1998年这里被列为国家历史文物并由此焕发了新生,2000 年,新加坡新闻、通讯与艺术部(MICA)由港务集团大厦(PSA Building)迁来此地,因此成为了新闻及艺术部大厦。

新闻及艺术部大厦共拥有911 扇七彩百叶窗,也因此成为了殖民区极吸引眼球的建筑。其充满活力的外型以及改造一新的内部空间使这里成为了举办大型展览与表演的理想场地。曾为警察检阅广场的大厦中堂(Artrium)现已改造成为设施齐全、配备了空调的展览厅,现已成功举办了多次展览与演出。

大厦内有已故潘受先生的一幅字与题写的“新闻及艺术部”的匾牌。

新加坡新闻、通讯与艺术部将于11月1日重组改名为通讯及新闻部,不知潘受先生的字会不会因此而被移掉。前几天到那里拍了照片,以作为记录。

初建于1934 年,时为旧禧街警察局(Old Hill Street Police Station)。其首次完工时,警察局成为了当时最大的政府建筑,也因此被视为现代的摩天大楼。这座设有拱廊与中央庭院的六层建筑具有浓厚的新古典主义风格,采用了当时英国极为风行的建筑元素。

1998年这里被列为国家历史文物并由此焕发了新生,2000 年,新加坡新闻、通讯与艺术部(MICA)由港务集团大厦(PSA Building)迁来此地,因此成为了新闻及艺术部大厦。

新闻及艺术部大厦共拥有911 扇七彩百叶窗,也因此成为了殖民区极吸引眼球的建筑。其充满活力的外型以及改造一新的内部空间使这里成为了举办大型展览与表演的理想场地。曾为警察检阅广场的大厦中堂(Artrium)现已改造成为设施齐全、配备了空调的展览厅,现已成功举办了多次展览与演出。

大厦内有已故潘受先生的一幅字与题写的“新闻及艺术部”的匾牌。

新加坡新闻、通讯与艺术部将于11月1日重组改名为通讯及新闻部,不知潘受先生的字会不会因此而被移掉。前几天到那里拍了照片,以作为记录。

Thursday, November 8, 2012

寺庙书法:琼州天后宫

新加坡琼州会馆与天后宫原本为合为一体的组织,1854年创立初期,对事物处理各有不同职权,会馆负责一切活动与对外事务,天后宫负责财政事务。1932年天后宫成立董事会,以“琼州天后宫及义山”名称被政府批准为豁免注册团体,1963年重新注册为非营业慈善事业有限公司。

天后宫的地点,一直与琼州会馆(现在的海南会馆)在一起。(网页:http://thecccentre.blogspot.sg/2012/11/blog-post.html)。现在美芝路47号琼州大厦的后座就是天后宫。

天后宫的主神是“天后圣母”,也就是海南人所尊称的婆祖,福建人所尊称的妈祖。主神两旁供奉着水尾圣娘、昭烈一百零八兄弟公诸神。

天后宫内,可以说处处是宝。其中神坛前面的两块写着“天后元君”的牌子,庄严肃穆,上面有龙的图案,在光绪八年(1883年)树立,至今还维护得很好,算是天后宫一报。与海南南会馆内海瑞书法集字的“琼州会馆”四字,及黄遵宪的楹联,堪称海南大厦内的三宝。

天后宫内神龛上的“福庇琼南”匾额,就是在咸丰六年间(1856年)丙辰科与翁同龢同榜的琼籍进士邱对欣所题。殿内所挂“恩深海甸”、“体物不遗”、“海国慈航”、“慈云默荫”、“赫濯声灵”、“黎民怀之”等匾也皆为光绪八年原物。殿壁上还镶嵌一块后来辞官归里并担任琼台书院院长的邱对欣,于1880年为会馆重修工程完成后所撰的《永远留芳碑》。

碑文如下:

琼南与新州相界,吾乡懋迁此地者;货物辐辏,商旅云集。旧有会馆祀天后圣母,因岁久倾圯,字向不合,签议重建於兹。澜水迥环,壮襟连之体格;秀峰耸拔,卓笔势于云霄;焕然重新,规模式廓,以今冬落成,不远千里,驰书乞序於余,余以吾乡质朴,颇近古风俗,茂美不侈繁华。所愿服贾来兹者,岁时荐馨,敦崇乡谊,谨身节用,以养父母,每当会集时,与亲旧叙离阔,陈说桑梓故事,以为抚掌之资,至足乐也。喜其大功告竣,书此以吕勖之,是为序。

赐进士出身特用知府前知柏乡县事乡人邱对欣拜撰。

光绪六年岁次庚辰季春月十三日辰时重建会馆立碑。

新加坡海南三书家

这里介绍三个新加坡海南书家:何若余、黄少怀与赵玉山。

何若余的资料不多,据说琼海人,1917年报考琼崖中学,毕业后旅居新加坡,经商致富,成为当地侨领。何若余经营的是侨汇业,店名叫“民兴行”。当时能够中学毕业,诗文应该不错,能写一笔好字就不奇怪了。

他在新加坡海南会馆留下了一幅对联:海籍南征家狮岛:南居北望念珠崖

书法家邱程光谈到黄少怀,说他的祖籍海南文昌;为前清秀才,书法家、教育工作者。年轻时代,曾经参加过国民政府时期的蒋光鼐、蔡廷锴与戴戟三位将军领导的十九路军。南来后,从事教育工作;曾经先后在新加坡育英中学、马六甲培风中学、关丹中国学校、新山宽柔中学任教。黄先生擅于诗文、对联、书法,很受到赏识。被称为海南秀才。

琼崖黄氏公会内祠堂联是他题写的,联曰:“江夏黄童,天下无双,公树勋庸垂汉史;琼南孙裔,海外生聚,世传孝友振家声。”Tras Street 原庐江公所该旧址由他撰书之“庐江”冠首对联,仍在原处, 只是落款部分已经不见。联曰: 庐拥阁东西,海外声名原第一; 江开山大小,寰中物望向无双。

马来西亚柔佛昔加末亦曾邀请海南秀才黄少怀为会馆重题“琼州会馆”,临摹于会馆外墙上。据说黄少怀曾是海南殷商郭开基在马六甲的家庭教师,或是拜其所托,得此墨宝。

战后黄少怀到新山宽柔中学执教,今新山海南会馆的其中一幅“琼州会馆”匾额也是由黄少怀所题。可惜,新山同乡却是将此匾额置于会馆陈旭年街后门处,前门“琼州会馆”的大字,让位给了当时毁誉参半的政坛红人宋子文的题字。黄少怀的“琼州会馆”字迹,一个置在昔加末会馆的前门,一个放到了新山会馆的后面,在两间会馆的命运各不相同。

先生晚年以书自娱,惜不多见。先生在1973年去世,享年89岁。

除了黄氏公会祠堂内外,他在海南会馆也留下了一幅对联:琼馆壮观瞻,百尺楼台起狮岛,州人笃恭敬,千年桑梓话珠崖。

赵玉山,1904年出生于海南文昌南阳墟牛脚村,2001年12月29日逝世于新加坡陈笃生医院。 1941年,赵玉山赴新加新发展,开设了新华旅店。这个时期,他的事业得到较快发展。除了经营旅店外,赵玉山还恢复了琼南客栈行,继而投资其他实业,成立了赵玉山父子有限公司,他任董事主席。

赵玉山书法功底应该不错,从古长龙所拍岛他所写的赵氏总会的字就可见一般。

何若余的资料不多,据说琼海人,1917年报考琼崖中学,毕业后旅居新加坡,经商致富,成为当地侨领。何若余经营的是侨汇业,店名叫“民兴行”。当时能够中学毕业,诗文应该不错,能写一笔好字就不奇怪了。

他在新加坡海南会馆留下了一幅对联:海籍南征家狮岛:南居北望念珠崖

书法家邱程光谈到黄少怀,说他的祖籍海南文昌;为前清秀才,书法家、教育工作者。年轻时代,曾经参加过国民政府时期的蒋光鼐、蔡廷锴与戴戟三位将军领导的十九路军。南来后,从事教育工作;曾经先后在新加坡育英中学、马六甲培风中学、关丹中国学校、新山宽柔中学任教。黄先生擅于诗文、对联、书法,很受到赏识。被称为海南秀才。

琼崖黄氏公会内祠堂联是他题写的,联曰:“江夏黄童,天下无双,公树勋庸垂汉史;琼南孙裔,海外生聚,世传孝友振家声。”Tras Street 原庐江公所该旧址由他撰书之“庐江”冠首对联,仍在原处, 只是落款部分已经不见。联曰: 庐拥阁东西,海外声名原第一; 江开山大小,寰中物望向无双。

马来西亚柔佛昔加末亦曾邀请海南秀才黄少怀为会馆重题“琼州会馆”,临摹于会馆外墙上。据说黄少怀曾是海南殷商郭开基在马六甲的家庭教师,或是拜其所托,得此墨宝。

战后黄少怀到新山宽柔中学执教,今新山海南会馆的其中一幅“琼州会馆”匾额也是由黄少怀所题。可惜,新山同乡却是将此匾额置于会馆陈旭年街后门处,前门“琼州会馆”的大字,让位给了当时毁誉参半的政坛红人宋子文的题字。黄少怀的“琼州会馆”字迹,一个置在昔加末会馆的前门,一个放到了新山会馆的后面,在两间会馆的命运各不相同。

先生晚年以书自娱,惜不多见。先生在1973年去世,享年89岁。

除了黄氏公会祠堂内外,他在海南会馆也留下了一幅对联:琼馆壮观瞻,百尺楼台起狮岛,州人笃恭敬,千年桑梓话珠崖。

赵玉山,1904年出生于海南文昌南阳墟牛脚村,2001年12月29日逝世于新加坡陈笃生医院。 1941年,赵玉山赴新加新发展,开设了新华旅店。这个时期,他的事业得到较快发展。除了经营旅店外,赵玉山还恢复了琼南客栈行,继而投资其他实业,成立了赵玉山父子有限公司,他任董事主席。

赵玉山书法功底应该不错,从古长龙所拍岛他所写的赵氏总会的字就可见一般。

商乡会书法:海南会馆

说起“琼州会馆”四字匾额,与海南一个名人大有关系,那就是明朝海南籍首相海瑞。海瑞是个清官,他还因为原北京副市长吴晗写了《海瑞罢官》这部京剧本被文化大革命四人帮之一的姚文元批评而为文革揭开了序幕。

“琼州会馆”四字原来是当时海南商界名人赵玉山所题写的,后来才改用海瑞的集字。史载,海瑞书法,“楷、行皆佳,笔力精绝,功力深厚,静逸而无妩媚之态”。清末著名书法家康有为在其名著《广艺舟双揖》中曾评价海瑞的书法说:“其笔法奇矫且可观。”奇矫二字,正道出了海瑞书法的特点。从海瑞现存的书法作品来看,以行草书为最出色,笔力矫健,结体奇崛,极见功力。而他的小楷,亦规整可观,有古拙之气。据王振春的叙述,当时找不到海瑞写的“馆”字,只好找来他所写“食”与“官”两个边旁合并而成。

会馆内有楹联三对:

1。何若余:海籍南征家狮岛:南居北望念珠崖

2。黄少怀:琼馆壮观瞻,百尺楼台起狮岛,州人笃恭敬,千年桑梓话珠崖

3。黄遵宪:入耳尽方言,听海客瀛谈,越人乡语;缠腰数豪富,有大秦金缕,拂箖珠尘。

最珍贵的当然是最后这对由新加坡清朝第一任总领事时所题写的楹联,用的是其所擅长的隶书。这对楹联原来是放在天后宫的柱子上,后来移到会馆的大厅里。黄遵宪是广东客家梅县人,1891年到1894年出任清朝驻新加坡的第一任总领事。当时华人移民大多来自中国福建、广东各省,不懂普通话,所以有“入耳尽方言,听海客瀛谈,越人乡语”之说。“大秦”与“拂箖”都是指东罗马帝国;只不过在汉、魏、晋时代,称之为“大秦”;而到唐、宋时则称“拂箖”。

Tuesday, October 23, 2012

星洲匾额之旅:郭沫若

中国银行新加坡分行成立于1936年6月15日,行址位于丝丝街。1953年,位于百得利路4号的17层办公大楼落成。目前,新加坡分行持特准全面银行执照。

“中国银行”四个字是出自文坛巨擘、史界专家、书法巨匠郭沫若之手。1911年,中华民国成立后,孙中山着手将大清户部银行改组为中国银行。1912年2月5日,中国银行正式成立,在短短的几年间,就有南京、天津、武汉等几十家分行成立。中国银行四字原为孙中山先生题写,现中国银行上海分行营业部(原中国银行总行)大楼上的石刻行名仍为中山先生原题。最初,中国行牌用字很不规范,后由国民党政府元老蔡延恺为中国银行题写新行牌,并一直沿用到新中国成立后。1955年,中国银行伦敦分行由于业务发展需要,在当地又购置了一座新的办公大楼,在新办公大楼启用前,伦敦分行希望总行管理处能够在国内请人题写新的行牌,以一种新的面貌向世人展示中国银行的对外形象。于是,总行派人请北京的几位书法家书写了几种字体,请时任中国银行董事长的南汉宸最后核定。南董事长看后觉得都不太满意。提出由他请郭沫若先生为中国银行题写行名。不久,南汉宸与郭沫若一同出国访问,在出访期间,南汉宸向郭老提出了为中国银行写行牌的要求,郭老欣然应允。

回国后不久,郭老派人送来两份写好的题字,“中国银行”四个字分别题写在四张宣纸上,供中国银行选用,从此,苍劲、飘逸的“中国银行”四个大字诞生了,并一直沿用至今,为中国银行的形象增添了光彩。2012年2月5日,为纪念中国银行成立一百周年,中国邮政发行《中国银行》邮票1套2枚,在邮票的左上角有中国银行的行徽和郭老书写的“中国银行”四个字。

“中国银行”四个字是出自文坛巨擘、史界专家、书法巨匠郭沫若之手。1911年,中华民国成立后,孙中山着手将大清户部银行改组为中国银行。1912年2月5日,中国银行正式成立,在短短的几年间,就有南京、天津、武汉等几十家分行成立。中国银行四字原为孙中山先生题写,现中国银行上海分行营业部(原中国银行总行)大楼上的石刻行名仍为中山先生原题。最初,中国行牌用字很不规范,后由国民党政府元老蔡延恺为中国银行题写新行牌,并一直沿用到新中国成立后。1955年,中国银行伦敦分行由于业务发展需要,在当地又购置了一座新的办公大楼,在新办公大楼启用前,伦敦分行希望总行管理处能够在国内请人题写新的行牌,以一种新的面貌向世人展示中国银行的对外形象。于是,总行派人请北京的几位书法家书写了几种字体,请时任中国银行董事长的南汉宸最后核定。南董事长看后觉得都不太满意。提出由他请郭沫若先生为中国银行题写行名。不久,南汉宸与郭沫若一同出国访问,在出访期间,南汉宸向郭老提出了为中国银行写行牌的要求,郭老欣然应允。

回国后不久,郭老派人送来两份写好的题字,“中国银行”四个字分别题写在四张宣纸上,供中国银行选用,从此,苍劲、飘逸的“中国银行”四个大字诞生了,并一直沿用至今,为中国银行的形象增添了光彩。2012年2月5日,为纪念中国银行成立一百周年,中国邮政发行《中国银行》邮票1套2枚,在邮票的左上角有中国银行的行徽和郭老书写的“中国银行”四个字。

郭沫若是中国现代史上一位卓越超群的文化伟人。他在书法艺术方面同样成就璀璨,在现代书法史上占有重要地位。

郭沫若在书法艺术上的探索与实践历时70余年。20年代末,郭沫若旅居日本,由金文甲骨入手,以字辩史,借史鉴今,谙熟了祖国文字、书体的演进轨迹,创立了古文字 研究的科学模式。他的诗词创作常与书法相结合,翰墨间包含了深厚的文化底蕴和自强不息的民族精神。他博识广闻,为全国各地名胜古迹、工矿学校、以及社会各界、海内外友人留下难计其数的辞章墨 宝。其书法作品数量之多,影响之广,少有出其右者。

郭沫若以“回锋转向,逆入平出”为学书执笔八字要诀。其书体既重师承,又多创新,展现了大胆的创造精神和鲜活的时代特色,被世人誉为“郭体”。郭沫若以行草见长,笔力爽劲洒脱,运转变通,韵味无穷;其楷书作品虽然留存不多,却尤见功力,气贯笔端,形神兼备。

郭沫若所题的“中国银行”四字极富变化,粗笔不臃肿, 坚实如柱,细笔不柔弱,刚劲似铁,飞白恰到好处,字字精到,有大气磅礴、力重千钧之势,实为郭沫若题字中的精品。

Subscribe to:

Posts (Atom)